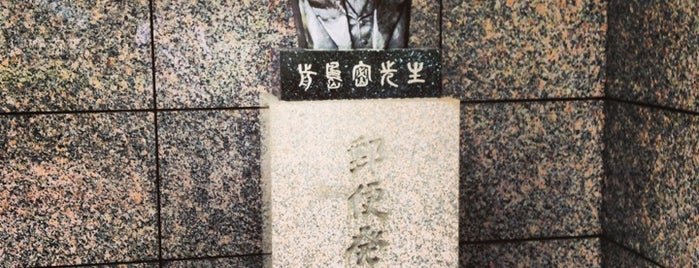

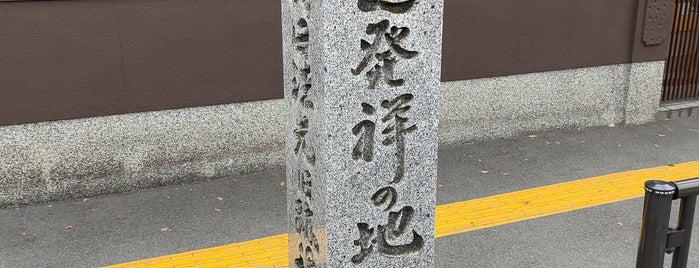

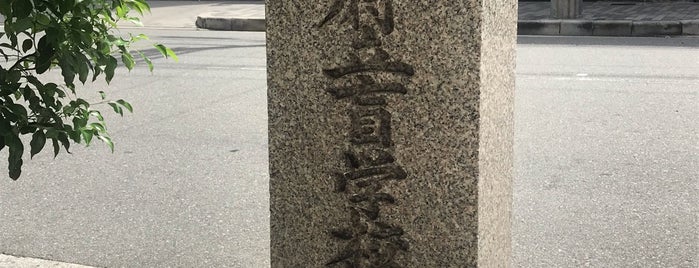

![]() 日本最初の電気鉄道である京都電気鉄道株式会社の伏見線は,明治28(1895)年に開業し,この地を起点として伏見町下油掛までの約6kmを走った。この石標は,電気鉄道事業発祥地として伏見線起点を示すものである。 Read more.

日本最初の電気鉄道である京都電気鉄道株式会社の伏見線は,明治28(1895)年に開業し,この地を起点として伏見町下油掛までの約6kmを走った。この石標は,電気鉄道事業発祥地として伏見線起点を示すものである。 Read more.

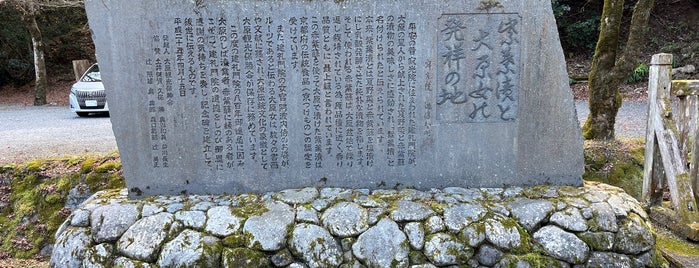

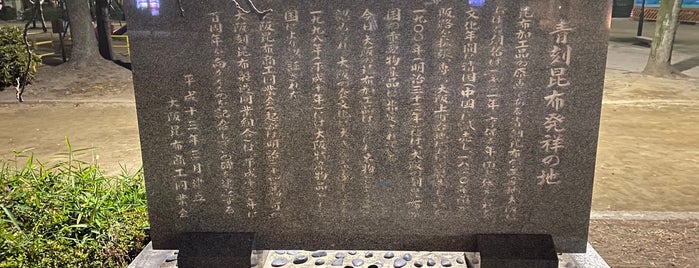

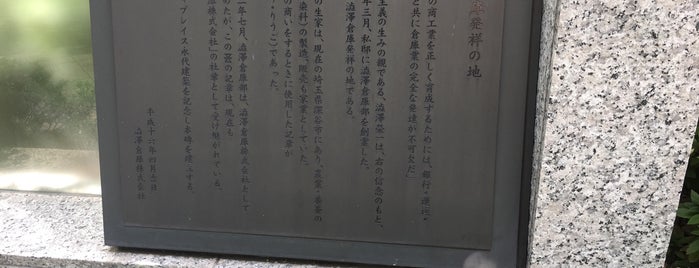

![]() 出雲阿国(生没年未詳)は,出雲大社巫女と称し神歌や小唄を歌い,それに伴う踊りを踊った。天正10(1582)年奈良春日社若宮拝殿でややこ踊りを演じたとあるのが初見。慶長8(1603)年京都で念仏踊りを始め,簡単な所作を加えた阿国歌舞伎を創始。五条河原や北野社境内勧進能の舞台跡を借用して筵張りの囲いで上演した。この石標 Read more.

出雲阿国(生没年未詳)は,出雲大社巫女と称し神歌や小唄を歌い,それに伴う踊りを踊った。天正10(1582)年奈良春日社若宮拝殿でややこ踊りを演じたとあるのが初見。慶長8(1603)年京都で念仏踊りを始め,簡単な所作を加えた阿国歌舞伎を創始。五条河原や北野社境内勧進能の舞台跡を借用して筵張りの囲いで上演した。この石標 Read more.

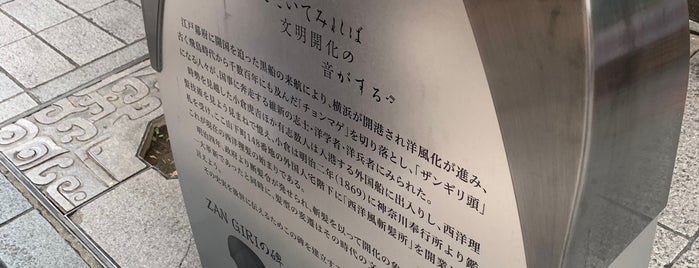

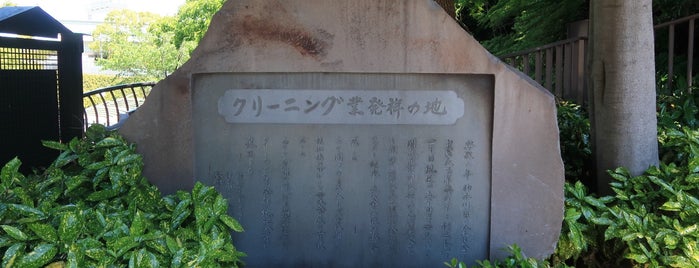

![]() 明治5(1872)年明治政府は,郵便事業開始に続いて全国的な電信網敷設に着手した。京都ではこの地に西京(さいきょう)電信局を設置した。電話は明治10(1877)年に輸入され,同21(1888)年官営の方針を決定し,同23年公衆電話事業が始まった。同29(1896)年京都電話交換局が設置され,翌30年5月に交換業務を開始した。 Read more.

明治5(1872)年明治政府は,郵便事業開始に続いて全国的な電信網敷設に着手した。京都ではこの地に西京(さいきょう)電信局を設置した。電話は明治10(1877)年に輸入され,同21(1888)年官営の方針を決定し,同23年公衆電話事業が始まった。同29(1896)年京都電話交換局が設置され,翌30年5月に交換業務を開始した。 Read more.

![]() 日本最初の駅伝競争は,大正6(1917)年4月27日から3日間にわたり開催された,奠都五十周年記念大博覧会「東海道駅伝徒歩競争」である。その競争区間は,京都・三条大橋~東京・上野不忍池の博覧会正面玄関の508kmを,23区間に分けたものであった。この石標は,そのスタート地点として駅伝の歴史の始まりの地となった三条大橋を示すものである。 Read more.

日本最初の駅伝競争は,大正6(1917)年4月27日から3日間にわたり開催された,奠都五十周年記念大博覧会「東海道駅伝徒歩競争」である。その競争区間は,京都・三条大橋~東京・上野不忍池の博覧会正面玄関の508kmを,23区間に分けたものであった。この石標は,そのスタート地点として駅伝の歴史の始まりの地となった三条大橋を示すものである。 Read more.