![]() 朱雀大路は,平安京のメインストリートで,朱雀門から南へ羅城門に至る。道幅は28丈(約84m)。朱雀門は,平安京大内裏外郭十二門の一つで,大内裏南面中央にあった正門。正面7間・奥行5間の二重閣。この石標は,朱雀大路と朱雀門の跡を示すものである。 Read more.

朱雀大路は,平安京のメインストリートで,朱雀門から南へ羅城門に至る。道幅は28丈(約84m)。朱雀門は,平安京大内裏外郭十二門の一つで,大内裏南面中央にあった正門。正面7間・奥行5間の二重閣。この石標は,朱雀大路と朱雀門の跡を示すものである。 Read more.

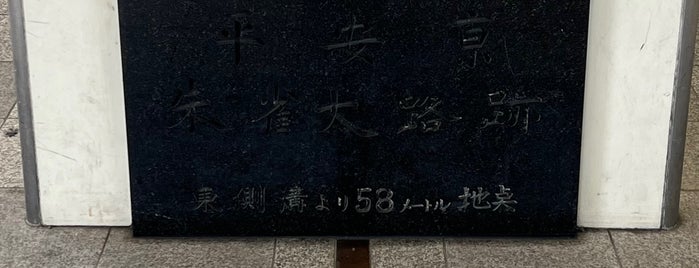

![]() 朝堂院とは大内裏の正庁で,即位等の国家的儀礼や諸政を行う場であった。朱雀門の正面,内裏の南西に位置する。応天門の変(866)で創建後初めて炎上し,その後も再三の被災で修復再建が繰り返されたが,安元3(1177)年の大火で焼失して以降,再建されなかった。この石標はその跡を示すものである。 Read more.

朝堂院とは大内裏の正庁で,即位等の国家的儀礼や諸政を行う場であった。朱雀門の正面,内裏の南西に位置する。応天門の変(866)で創建後初めて炎上し,その後も再三の被災で修復再建が繰り返されたが,安元3(1177)年の大火で焼失して以降,再建されなかった。この石標はその跡を示すものである。 Read more.

![]() 和泉式部(生没年不詳)は平安中期のすぐれた抒情歌人。「和泉式部集」や「和泉式部日記」を残す。誠心院は真言宗の寺で、藤原道長が法成寺東北院内の小御堂を和泉式部に与えたのに始まる。...寺名は式部の法名、「誠心院智貞法尼」にちなむ。本堂の左手に和泉式部の墓と伝える正和二年(1313年)の銘のある巨大な石造宝篋印塔(高さ3.4メートル)がある。 Read more.

和泉式部(生没年不詳)は平安中期のすぐれた抒情歌人。「和泉式部集」や「和泉式部日記」を残す。誠心院は真言宗の寺で、藤原道長が法成寺東北院内の小御堂を和泉式部に与えたのに始まる。...寺名は式部の法名、「誠心院智貞法尼」にちなむ。本堂の左手に和泉式部の墓と伝える正和二年(1313年)の銘のある巨大な石造宝篋印塔(高さ3.4メートル)がある。 Read more.

![]() 西光寺は浄土宗西山深草派で、本尊は阿弥陀如来像。その傍らに安置されている薬師如来像が寅薬師と称されているので、寺の通称名ともなっている。寺伝によると、この薬師如来は弘法大師。寅の日、寅の刻に成就したので寅薬師との異名がある。もともと宮中にあったのを弘安五年(1282)、勅により下賜されものという(『京都坊目誌』)。江戸期は、名薬師の一つ(『京羽二重』)、薬師十二所参第三番札所(『都すずめ案内者』… Read more.

西光寺は浄土宗西山深草派で、本尊は阿弥陀如来像。その傍らに安置されている薬師如来像が寅薬師と称されているので、寺の通称名ともなっている。寺伝によると、この薬師如来は弘法大師。寅の日、寅の刻に成就したので寅薬師との異名がある。もともと宮中にあったのを弘安五年(1282)、勅により下賜されものという(『京都坊目誌』)。江戸期は、名薬師の一つ(『京羽二重』)、薬師十二所参第三番札所(『都すずめ案内者』… Read more.

![]() 【ぜにざばあと】銭座場は,この地よりやや南の東之町・西之町あたりにあった銅銭の製造所のこと。元禄11年(1698)に設置され,当初は6,400坪の広さで寛永通宝を製造していた。宝永2年(1705)に480坪拡張され,宝永4年からは宝永通宝を鋳造したが,宝永6年に停止され鋳造所としての歴史を閉じた。その後、享保16年(1731)から開発され,銭座跡村(銭座村)となった。 Read more.

【ぜにざばあと】銭座場は,この地よりやや南の東之町・西之町あたりにあった銅銭の製造所のこと。元禄11年(1698)に設置され,当初は6,400坪の広さで寛永通宝を製造していた。宝永2年(1705)に480坪拡張され,宝永4年からは宝永通宝を鋳造したが,宝永6年に停止され鋳造所としての歴史を閉じた。その後、享保16年(1731)から開発され,銭座跡村(銭座村)となった。 Read more.

![]() 【まつながしょうぞうこうしゅうどうあと】松永昌三(1592~1657)は尺五と号した。父は,歌人俳人として名高い松永貞徳(1571~1653)。藤原惺窩(1561~1619)に学び三教に通じて詩文をよくした。講習堂は明治初年まで続いた門弟教育のための学舎であった。春秋館・尺五堂などの塾も開き,市井の儒者として多くの門弟を教育した。この石標はその塾(講習堂)の跡を示すものである。 Read more.

【まつながしょうぞうこうしゅうどうあと】松永昌三(1592~1657)は尺五と号した。父は,歌人俳人として名高い松永貞徳(1571~1653)。藤原惺窩(1561~1619)に学び三教に通じて詩文をよくした。講習堂は明治初年まで続いた門弟教育のための学舎であった。春秋館・尺五堂などの塾も開き,市井の儒者として多くの門弟を教育した。この石標はその塾(講習堂)の跡を示すものである。 Read more.

![]() 【いとうかしたろうほかすうめいじゅんなんのあと】伊東甲子太郎(1835~67)は常陸国出身の新選組隊士。近藤勇(1834~68)とともに新選組を結成したが,内部対立により孝明天皇山御陵衛士と称する別組織をつくった。しかし,慶応3(1867)年11月18日この地で新選組に襲撃され,駆け付けた同志3名と共に倒れた。この石標は伊東らの終焉地を示すものである。 Read more.

【いとうかしたろうほかすうめいじゅんなんのあと】伊東甲子太郎(1835~67)は常陸国出身の新選組隊士。近藤勇(1834~68)とともに新選組を結成したが,内部対立により孝明天皇山御陵衛士と称する別組織をつくった。しかし,慶応3(1867)年11月18日この地で新選組に襲撃され,駆け付けた同志3名と共に倒れた。この石標は伊東らの終焉地を示すものである。 Read more.

![]() 長松清風(1817~1890)は、本門仏立宗の開祖。この地で生まれ、嘉永元年(1848)に出家して日扇と称した。しかし教団に対する不満が高まって安政4年(1857)に還俗し、本門仏立講(本門仏立宗)を開いて既成教団を批判した。この石碑は、この地が長松清風の生誕地であることを示している。 Read more.

長松清風(1817~1890)は、本門仏立宗の開祖。この地で生まれ、嘉永元年(1848)に出家して日扇と称した。しかし教団に対する不満が高まって安政4年(1857)に還俗し、本門仏立講(本門仏立宗)を開いて既成教団を批判した。この石碑は、この地が長松清風の生誕地であることを示している。 Read more.

![]() 藤堂家は,伊勢津の大名でこの地に藩邸があり,幕末には天誅組掃討に当った。元治元(1864)年,禁門の変による火災でこの藩邸は焼失した。この石標は藤堂藩藩邸の跡を示すものである。 Read more.

藤堂家は,伊勢津の大名でこの地に藩邸があり,幕末には天誅組掃討に当った。元治元(1864)年,禁門の変による火災でこの藩邸は焼失した。この石標は藤堂藩藩邸の跡を示すものである。 Read more.

![]() 長刀鉾【なぎなたほこ】山鉾:鉾特徴:唯一稚児が乗り、鉾頭には大長刀が付けられる高さ:長刀の先端まで21.7m・棟まで7.6mくじ取らず:1番目最も古く創建された鉾といわれ、山鉾町で最も八坂神社に近いことなどからも、古来くじ取らずで、山鉾巡行の先頭を勤める。 Read more.

長刀鉾【なぎなたほこ】山鉾:鉾特徴:唯一稚児が乗り、鉾頭には大長刀が付けられる高さ:長刀の先端まで21.7m・棟まで7.6mくじ取らず:1番目最も古く創建された鉾といわれ、山鉾町で最も八坂神社に近いことなどからも、古来くじ取らずで、山鉾巡行の先頭を勤める。 Read more.

![]() 門をくぐった所にある大きな柳の木。枝が地面を這っているところからその名がある。へそ石と並んで六角堂の名物。良縁を求めて参拝者がおみくじを結ぶ。『西国札所観音霊験記』に「み堂におわす観音さまが慈悲の手を柳の葉に化し給い、快いなよやかさで撫で給う」とある。信仰の由来は嵯峨天皇に始まるとも(『京都伝説散歩』)。 Read more.

門をくぐった所にある大きな柳の木。枝が地面を這っているところからその名がある。へそ石と並んで六角堂の名物。良縁を求めて参拝者がおみくじを結ぶ。『西国札所観音霊験記』に「み堂におわす観音さまが慈悲の手を柳の葉に化し給い、快いなよやかさで撫で給う」とある。信仰の由来は嵯峨天皇に始まるとも(『京都伝説散歩』)。 Read more.

![]() 『都名所図会』に「太子この辺を徘徊し、ここに来り、清水に澡くちゆすがんとて、かの尊像を檞かしわの樹にかけ置き、浴すみて像を取りたまふにいと重くして離るることなし。その夜に本尊告げて曰く、われ太子のために持せらるること七世、いままたこの地に因縁あり。願わくはここにありて永く衆生を利益せんと宣ふ。しかるに東方より一人の老嫗ろうく来つて曰く、この傍らに大木の杉あり。毎朝紫雲覆へり。これこそ霊材なりと… Read more.

『都名所図会』に「太子この辺を徘徊し、ここに来り、清水に澡くちゆすがんとて、かの尊像を檞かしわの樹にかけ置き、浴すみて像を取りたまふにいと重くして離るることなし。その夜に本尊告げて曰く、われ太子のために持せらるること七世、いままたこの地に因縁あり。願わくはここにありて永く衆生を利益せんと宣ふ。しかるに東方より一人の老嫗ろうく来つて曰く、この傍らに大木の杉あり。毎朝紫雲覆へり。これこそ霊材なりと… Read more.

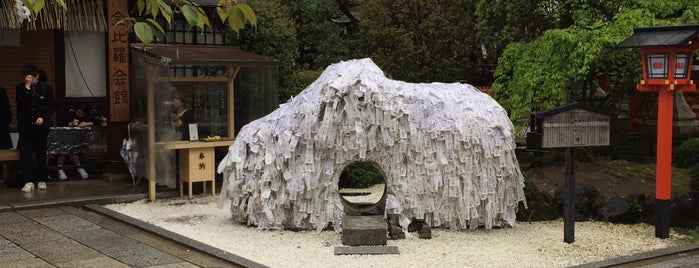

![]() 本堂前右手にある六角形の礎石をいう。古来、京都の中心に当たる石とされてきた。『都名所図会』に「桓武天皇都をここに定めさせたまふとき、官使条路を極むるに、六角堂小路の中に当たれり。皆これを愁うれへしかども、太子建立の精舎を他所に移さんこといかがと沙汰しければ、にはかに黒雲下りてこの堂おのづから五丈ばかり北の方に退しりぞけり」とある。この石は、その際に取り残された礎石という。江戸期には六角通にあった… Read more.

本堂前右手にある六角形の礎石をいう。古来、京都の中心に当たる石とされてきた。『都名所図会』に「桓武天皇都をここに定めさせたまふとき、官使条路を極むるに、六角堂小路の中に当たれり。皆これを愁うれへしかども、太子建立の精舎を他所に移さんこといかがと沙汰しければ、にはかに黒雲下りてこの堂おのづから五丈ばかり北の方に退しりぞけり」とある。この石は、その際に取り残された礎石という。江戸期には六角通にあった… Read more.

![]() 中京区六角通東洞院西入堂ノ前町にある天台宗の単立寺院。西国三十三所観音の第十八番札所。正しくは紫雲山頂法寺。本堂が六角宝形造であることから六角堂と呼ばれる。本尊は聖徳太子の持仏と伝える如意輪観音。開基は聖徳太子。 ■江戸期の六角堂 上京の革堂と並び、西国観音霊場としての信仰を背景に、下京の町堂として機能した。祇園祭山鉾巡行の順番を決める籤取りも六角堂で行われた。『京童跡追』に「毎年両度の祇園会。… Read more.

中京区六角通東洞院西入堂ノ前町にある天台宗の単立寺院。西国三十三所観音の第十八番札所。正しくは紫雲山頂法寺。本堂が六角宝形造であることから六角堂と呼ばれる。本尊は聖徳太子の持仏と伝える如意輪観音。開基は聖徳太子。 ■江戸期の六角堂 上京の革堂と並び、西国観音霊場としての信仰を背景に、下京の町堂として機能した。祇園祭山鉾巡行の順番を決める籤取りも六角堂で行われた。『京童跡追』に「毎年両度の祇園会。… Read more.

![]() 角屋は旧島原の揚屋の一つ。長州藩士久坂玄瑞(1840~64)は江戸遊学を終えて上洛すると,尊皇攘夷の急進派として朝廷工作など様々な運動を行った。この石標は,玄瑞が尊皇攘夷運動の密議を重ねた角屋を示すものである。 Read more.

角屋は旧島原の揚屋の一つ。長州藩士久坂玄瑞(1840~64)は江戸遊学を終えて上洛すると,尊皇攘夷の急進派として朝廷工作など様々な運動を行った。この石標は,玄瑞が尊皇攘夷運動の密議を重ねた角屋を示すものである。 Read more.

![]() 鴻臚館は,外国使節を接待するための施設。平安京では,羅城門北側に朱雀大路をはさんで左右に東西鴻臚館が建てられたが,弘仁年間(810~24),東西市の設置に伴い七条北のこの付近に移転した。渤海国の賓客をもてなし詩会などが行われたが,同国の滅亡(927)により鴻臚館も衰微した。この石標は東鴻臚館跡を示すものである。 Read more.

鴻臚館は,外国使節を接待するための施設。平安京では,羅城門北側に朱雀大路をはさんで左右に東西鴻臚館が建てられたが,弘仁年間(810~24),東西市の設置に伴い七条北のこの付近に移転した。渤海国の賓客をもてなし詩会などが行われたが,同国の滅亡(927)により鴻臚館も衰微した。この石標は東鴻臚館跡を示すものである。 Read more.

![]() 粟田焼は洛東粟田地域で生産された陶器の総称で,いわゆる京焼の一つ。元来は粟田口焼の名称であったが,窯場が粟田一帯に拡大されたため粟田焼といわれるようになった。寛永初年(1624)頃,三文字屋九右衛門が瀬戸より来て粟田口三条に開窯したのに始まる。初期は銹絵・染付陶器を生産したが,野々村仁清(生没年未詳)が御室 Read more.

粟田焼は洛東粟田地域で生産された陶器の総称で,いわゆる京焼の一つ。元来は粟田口焼の名称であったが,窯場が粟田一帯に拡大されたため粟田焼といわれるようになった。寛永初年(1624)頃,三文字屋九右衛門が瀬戸より来て粟田口三条に開窯したのに始まる。初期は銹絵・染付陶器を生産したが,野々村仁清(生没年未詳)が御室 Read more.

![]() 亀山は現京都府亀岡市。江戸時代前期,広島藩邸があったこの地に,享保15(1730)年頃,丹波篠山藩主松平信岑(1696~1763)の屋敷が置かれた。寛延元(1748)年,信岑が丹波国亀山に転封されたのに伴い,同藩邸となり,明治3(1870)年民有地となるまで存続した。この石標は亀山藩邸跡を示すものである。 Read more.

亀山は現京都府亀岡市。江戸時代前期,広島藩邸があったこの地に,享保15(1730)年頃,丹波篠山藩主松平信岑(1696~1763)の屋敷が置かれた。寛延元(1748)年,信岑が丹波国亀山に転封されたのに伴い,同藩邸となり,明治3(1870)年民有地となるまで存続した。この石標は亀山藩邸跡を示すものである。 Read more.

![]() ここの地の回りには昔、法衣の店がたくさんあったことから「衣棚町」と呼ばれていた。そこから1590年の豊臣秀吉による京都大改造の際、衣棚通りが開かれた。そのなかでもここに一番栄えた「千切屋」という問屋があり、江戸時代後期には三条室町は周囲すべてが千切屋の借家となるほどだったと言う。その建物の辻(角)の壁の色が赤、黄、青、白黒の5色だった事から”五色”の辻と呼ばれるようになった。 Read more.

ここの地の回りには昔、法衣の店がたくさんあったことから「衣棚町」と呼ばれていた。そこから1590年の豊臣秀吉による京都大改造の際、衣棚通りが開かれた。そのなかでもここに一番栄えた「千切屋」という問屋があり、江戸時代後期には三条室町は周囲すべてが千切屋の借家となるほどだったと言う。その建物の辻(角)の壁の色が赤、黄、青、白黒の5色だった事から”五色”の辻と呼ばれるようになった。 Read more.

![]() 江戸時代後期の名医荻野元凱がこの地で医院を開業。その建物をそのままに、大正15年豪商井上利助が最新のライト様式の洋間を加えて新設した。和室部分は数寄屋の名工:上坂浅次郎が設計、一階洋間は京都工芸繊維大学・京都大学教授を務めた建築家、武田五一がフランク・ロイド・ライトの建築を参考にして設計、旧帝国ホテルと同様の外壁の石灰岩とタイルが貼られている。濠天井に寄せ木の貼り床、電熱式暖炉を設け、 Read more.

江戸時代後期の名医荻野元凱がこの地で医院を開業。その建物をそのままに、大正15年豪商井上利助が最新のライト様式の洋間を加えて新設した。和室部分は数寄屋の名工:上坂浅次郎が設計、一階洋間は京都工芸繊維大学・京都大学教授を務めた建築家、武田五一がフランク・ロイド・ライトの建築を参考にして設計、旧帝国ホテルと同様の外壁の石灰岩とタイルが貼られている。濠天井に寄せ木の貼り床、電熱式暖炉を設け、 Read more.

![]() 錦天満宮の境内摂社塩竃神社の祭神は、源氏物語の主人公光源氏のモデルともいわれる源融(嵯峨天皇皇子)。源融の邸宅六条河原院跡地に歓喜光寺が創建された際、その鎮守として天満大自在天神とともに祀られた。栄耀栄華を尽くして往生した人物が祭神なのが珍しい。 Read more.

錦天満宮の境内摂社塩竃神社の祭神は、源氏物語の主人公光源氏のモデルともいわれる源融(嵯峨天皇皇子)。源融の邸宅六条河原院跡地に歓喜光寺が創建された際、その鎮守として天満大自在天神とともに祀られた。栄耀栄華を尽くして往生した人物が祭神なのが珍しい。 Read more.

![]() 新選組は慶応3(1867)年に屯所を葛野郡不動堂村に新築し,それまで屯所としていた西本願寺集会所から移転した。この石標は不動堂村屯所の跡を示すために建立された。本碑の北に隣接する副碑碑文にも記すように屯所の正確な位置は未詳。碑文に引く史料に従えば,この碑よりさらに西北の地に相当する。 Read more.

新選組は慶応3(1867)年に屯所を葛野郡不動堂村に新築し,それまで屯所としていた西本願寺集会所から移転した。この石標は不動堂村屯所の跡を示すために建立された。本碑の北に隣接する副碑碑文にも記すように屯所の正確な位置は未詳。碑文に引く史料に従えば,この碑よりさらに西北の地に相当する。 Read more.