![]() 「意見封事十二箇条」を献じたことで有名な漢学者三善清行(847~918)は,化け物が出るとの謂われのある家を買って移り住み,化け物の出没にも動じずそれを追い払ったと伝えられる。この石標はその邸宅跡を示すものである。http://www.city.kyoto.jp/somu/rekishi/fm/ishibumi/html/si023.html Read more.

「意見封事十二箇条」を献じたことで有名な漢学者三善清行(847~918)は,化け物が出るとの謂われのある家を買って移り住み,化け物の出没にも動じずそれを追い払ったと伝えられる。この石標はその邸宅跡を示すものである。http://www.city.kyoto.jp/somu/rekishi/fm/ishibumi/html/si023.html Read more.

![]() 「是より洛中荷馬口付のもの乗へからす(乗るべからず)」と刻む。荷を載せた馬は,馬の口取り(馬子)が手綱を引いて歩くが,時には馬に乗ることもあったので,馬に乗ったままで洛中へ入ってはならないという意味である。元禄8(1695)年に京都市街地を取り囲む30カ所に木杭を定置したが,朽ち損じたので享保2(1717)年石に作り替えたという。現在,同じ字体の同じ石標を京都市内に10本余り確認することができる。 Read more.

「是より洛中荷馬口付のもの乗へからす(乗るべからず)」と刻む。荷を載せた馬は,馬の口取り(馬子)が手綱を引いて歩くが,時には馬に乗ることもあったので,馬に乗ったままで洛中へ入ってはならないという意味である。元禄8(1695)年に京都市街地を取り囲む30カ所に木杭を定置したが,朽ち損じたので享保2(1717)年石に作り替えたという。現在,同じ字体の同じ石標を京都市内に10本余り確認することができる。 Read more.

![]() 福知山市天田郡三和町にある大原神社の出張所。江戸時代までは三和町の大原神社の御札がここで販売され、その売り上げを三和町の大原神社に上納していた。ところが江戸中期頃、三和町の大原神社への上納金のトラブルによって疎遠となる。 2001年、約250年ぶりに両社の交流が再開。2002年、綾傘鉾の会所が社内に完成。なお新京極の善長寺はもともとこの町内にあった。詳細はリンク先に。 Read more.

福知山市天田郡三和町にある大原神社の出張所。江戸時代までは三和町の大原神社の御札がここで販売され、その売り上げを三和町の大原神社に上納していた。ところが江戸中期頃、三和町の大原神社への上納金のトラブルによって疎遠となる。 2001年、約250年ぶりに両社の交流が再開。2002年、綾傘鉾の会所が社内に完成。なお新京極の善長寺はもともとこの町内にあった。詳細はリンク先に。 Read more.

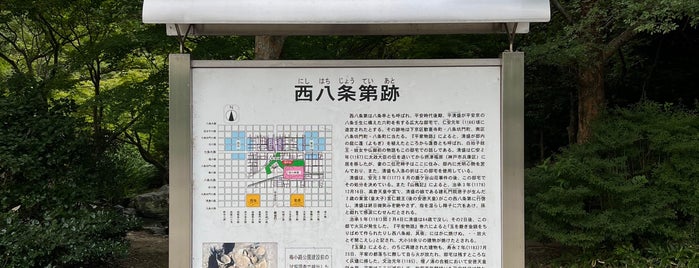

![]() 西八条殿は現梅小路公園付近に築かれた平清盛(1118~81)の邸宅。鴨東の六波羅邸に対して西の交通の要衝に営まれ,周辺には頼盛(1131~86)・重盛(1138~79)・宗盛(1149~85)など一族が集住した。清盛は出家後,福原に在住することが多く,この邸宅には主に妻時子(?~1185)が住した。 Read more.

西八条殿は現梅小路公園付近に築かれた平清盛(1118~81)の邸宅。鴨東の六波羅邸に対して西の交通の要衝に営まれ,周辺には頼盛(1131~86)・重盛(1138~79)・宗盛(1149~85)など一族が集住した。清盛は出家後,福原に在住することが多く,この邸宅には主に妻時子(?~1185)が住した。 Read more.

![]() 「是より洛中荷馬口付のもの乗へからす(乗るべからず)」と刻む。荷を載せた馬は,馬の口取り(馬子)が手綱を引いて歩くが,時には馬に乗ることもあったので,馬に乗ったままで洛中へ入ってはならないという意味である。元禄8(1695)年に京都市街地を取り囲む30カ所に木杭を定置したが,朽ち損じたので享保2(1717)年石に作り替えたという。現在,同じ字体の同じ石標を京都市内に10本余り確認することができる。 Read more.

「是より洛中荷馬口付のもの乗へからす(乗るべからず)」と刻む。荷を載せた馬は,馬の口取り(馬子)が手綱を引いて歩くが,時には馬に乗ることもあったので,馬に乗ったままで洛中へ入ってはならないという意味である。元禄8(1695)年に京都市街地を取り囲む30カ所に木杭を定置したが,朽ち損じたので享保2(1717)年石に作り替えたという。現在,同じ字体の同じ石標を京都市内に10本余り確認することができる。 Read more.